Die Vergangenheit

Salaspils befindet sich knapp zwanzig Kilometer von der Hauptstadt Lettlands entfernt. Der Ort wurde gewählt, weil er durch die Eisenbahnverbindung Riga– Daugavpils gut erreichbar war. Das „erweiterte Polizeigefängnis und Arbeitserziehungslager Salaspils„ wurde im Winter 1941/42 unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen von deportierten jüdischen Männern errichtet.

Ursprünglich war geplant, in Salaspils aus Deutschland deportierte Juden unterzubringen und in Werkstätten und beim Torf- und Gipsabbau einzusetzen.

Das Lager bestand nach seinem vollständigen Ausbau aus 30 Baracken, die für jeweils 200 Häftlinge vorgesehen waren. Zeitweise waren in den Baracken aber bis zu 600 Personen untergebracht. Im Dezember 1942 zählte das Lager rund 1.800 Häftlinge, darunter nur noch 12 Juden, bei denen es sich vermutlich um Fachleute handelte, auf die man trotz ihres Glaubens nicht verzichten wollte. Salaspils war in der Zeit des Bestehens von 1942 – 1944 das grösste Lager für Lettische Zivilisten und politische Gefangene aus verschiedenen Ländern.

Beim Bau des Lagers kamen schätzungsweise 1.000 Juden aus dem Deutschen Reich um.

Die Zahl der ab Sommer 1942 währenden der Inhaftierung Ermordeten ist nicht bekannt. Es wird von 2 – 3.000 Opfern ausgegangen.

Unklar ist bis heute die Anzahl der Personen, die das Lager Salaspils durchliefen. Neueste Quellen gehen von bis zu 12.000 Gefangenen aus.

Das Lager Salaspils bestand bis Ende September 1944. Auf Grund des Vorrückens der Roten Armee wurde das Lager durch die Nazis aufgelöst und die meisten Gebäude abgebrannt. Die Häftlinge wurden mit Schiffen in verschiedene Konzentrationslager (hauptsächlich Suttenhof) gebracht oder für Hilfstruppen zwangsrekrutiert.

Ab dem Jahre 1949 wurde in Deutschland gegen einige verantwortliche Täter im Rigaer Ghetto, im KZ Jungfernhof und im Lager Salaspils ermittelt. Einige Angeklagte wurden zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt.

Gedenkstätte

Die Gedenkstätte befindet sich auf einem rund 20 Hektar grossen Gelände (ca. 14 Fussballfeldern) und umfasst hauptsächlich sieben Skulpturen, ein Museumsgebäute und ein Marmorblock mit schlagendem Metronom.

Gebaut wurde die Gedenkstätte 1967, als Lettland noch Teil von Russland war, auf dem ehemaligen Appellplatz. Passend zu der damaligen Propaganda sprach man von bis zu 100.000 Toten und Gaskammern, was jedoch auch durch neuere Forschungen nie bestätigt wurde.

Die Designer und Architekten dieser herausragender Architektur sind Gunirs Asaris, Ol’erts Ostenbergs, Ivars Strautmanis, Oegs Zakamennijs und die Bildhauer Cevs Bukovskis, O.egs Skarainis, J’nis Zaric. Sie wurden 1970 mit der höchsten sowjetischen Auszeichnung – dem Lenin-Preis – ausgezeichnet.

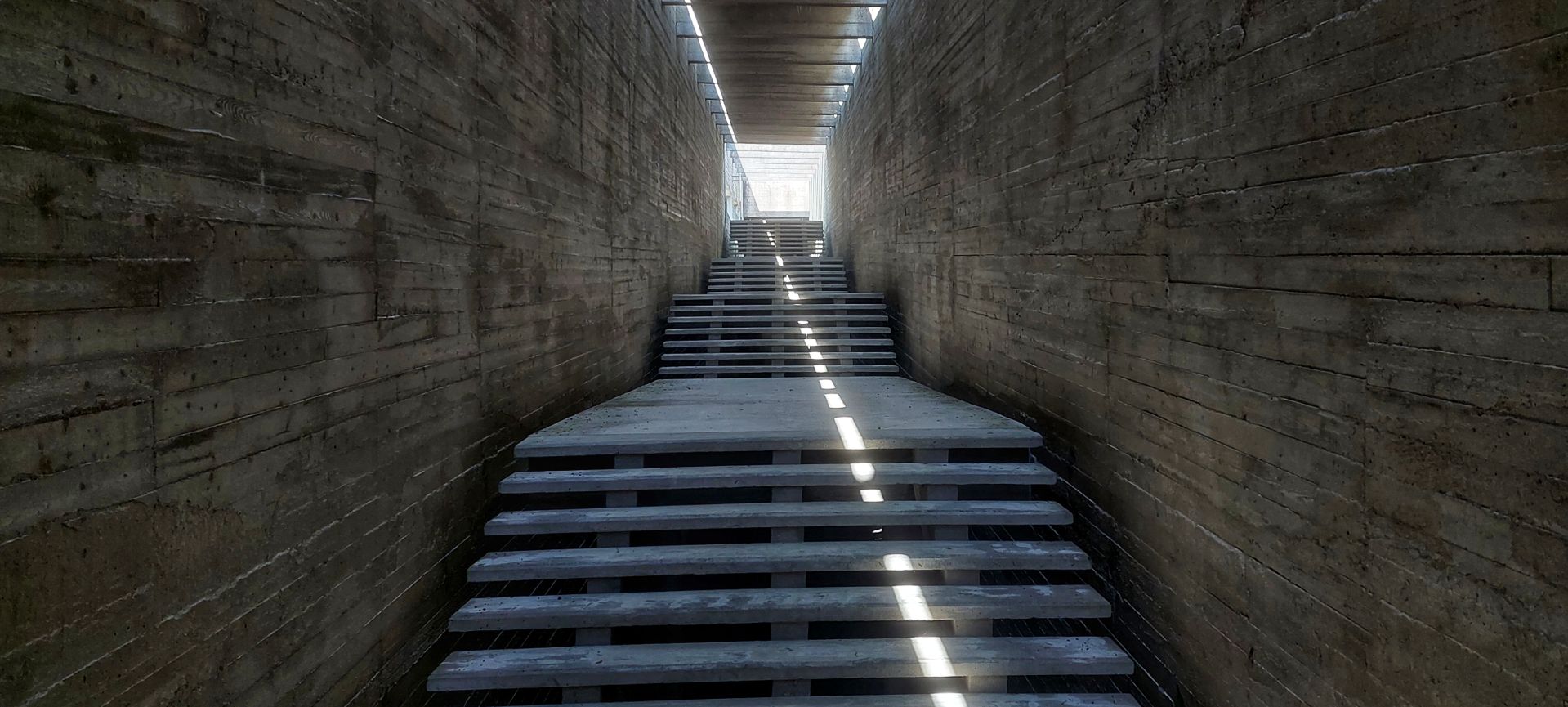

Wenn man vom Parkplatz zum Gelände geht, läuft man erst zu einem riesigen, teilweise schwebenden „Balken“, in welchem sich das Museum befindet. Verschiedene Ebenen und Ausblicke, inszeniert durch ein besonderes Lichtspiel, zeigen hervorragende Architektur damaliger Zeit.

In der Mitte der Gedenkstätte gibt es ein Marmorsockel in welchem, in Erinnerung an die Inhaftierten, ein Metronom schlägt was fast auf dem ganzen Gelände zu hören ist. Ich bin sicher, bei Erstellung wurde es noch weniger durch das Rauschen der Autobahn überdeckt.

Sieben etwa 17m hohe Skulpturen, die das Leid, die Zähheit und den Erfolg des Antifaschismus im Kampf gegen das NS-Regime verkörpern sollen, stehen auf einer grossen Wiese dahinter.

Die aktuelle Ausstellung wurde nach einem Wettbewerb und Renovationen im Februar 2018 eröffnet. Ziel war es durch neuste Forschungsergebnisse und historischen Fakteninformationen Missverständnisse klar zu stellen. Zudem gibt es einen Teil der sich mit der Schaffung der Gedenkstätte von der Idee des Wettbewerbs bis zur Eröffnung beschäftigt.

Zugänglichkeit

Die Gedenkstätte ist jeder Zeit zugänglich

Die Ausstellung im architektonisch sehr interessanten Gebäude ist zu folgenden Zeiten kostenlos geöffnet

April – Oktober täglich von 10.00 – 17.00 Uhr

November – März von 10.00 – 15.00 Uhr

Ein Audioguide (Englisch, Russisch und Lettisch) kann zusätzlich vor Ort über das eigene Handy genutzt werden.

Interessant ist auch dieser Beitrag unter dem Aspekt, wie Gedenkstätten und Propaganda schon früher eingesetzt wurden.

https://kulturaskanons.lv/de/archive/salaspils-…

↑

Quelle

https://www.memorialmuseums.org/memorialmuseum/…

https://www.riga-komitee.eu/gedenkstaetten/sala…

https://de.wikipedia.org/wiki/Salaspils_(Lager)

https://salaspilsmemorials.lv

https://kulturaskanons.lv/de/archive/salaspils-…